🌟【Part 1 | 歇后语的智慧:木头眼镜的原始意象】

"木头眼镜——看不透"这句歇后语815,承载着中国农耕时代对人性与世事的隐喻。古时木质镜框常因工艺粗糙导致视线模糊,古人借此比喻认知局限:"眼镜本是明目的工具,木头材质却让它成了障碍",暗讽那些固执己见、缺乏洞察力的思维状态(如"鼠目寸光"的耗子戴眼镜8)。

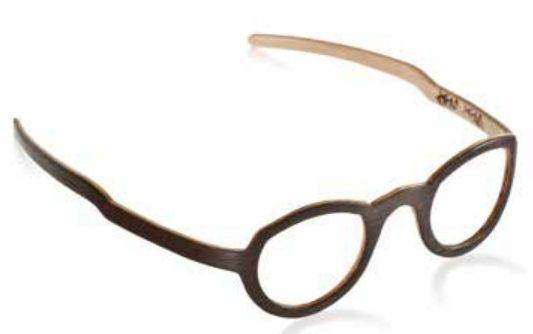

- 材质美学 🌳

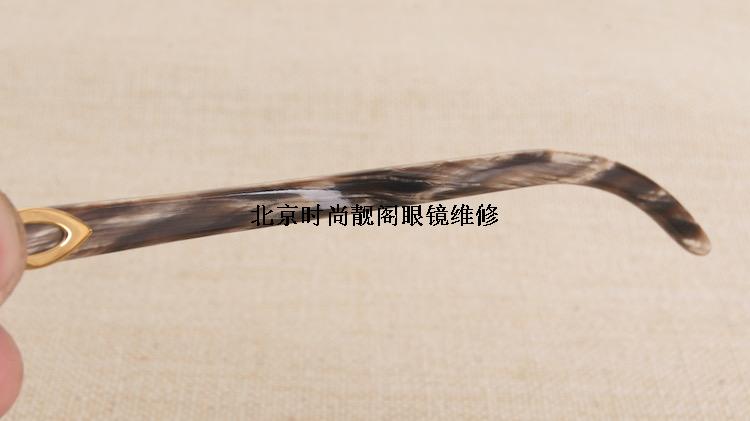

天然木纹的温润质感,成为"反工业化"的时尚宣言。如品牌木九十MUJOSH以东方榫卯工艺打造"藏作系列",将楠木、檀木与金属结合6,传递"匠造即艺术"的理念。

- 文化符号 📿

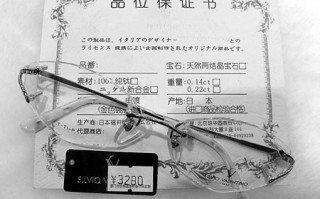

杭州百年老店毛源昌眼镜复刻清代玉石镶嵌工艺,用紫檀木框配水晶镜片,重现宫廷文人风雅910,成为年轻人追捧的"新国潮单品"。

- 环保主张 ♻️

北欧极简风木质镜架因可持续性走红,设计师通过可降解竹纤维材料,呼应Z世代的低碳生活主张4。

🔮【Part 3 | 隐喻新生:互联网时代的"木头眼镜"现象】

在数字社会,"看不透"被赋予新内涵:

在民间语境中,"木头眼镜"延伸出多重解读:

- 社交面具 👥

虚拟头像如同"数字木头眼镜",有人借此隐藏真实情绪(如朋友圈精修人设);

- 算法茧房 📱

个性化推荐像一副"智能木头眼镜",过滤掉认知外的世界;

- 文化破壁 ✊

年轻人用"自嘲戴木头眼镜"表达对信息过载的抵抗,如豆瓣小组#摘下我的木头眼镜#成为反思认知偏见的聚集地。

🌈【网友热议:木头眼镜的N种打开方式】

- @山居手作娘 🖌️

"给爷爷修复了传家木框眼镜,他说这才是真正的‘爷青回’!老物件的温度永远无法被树脂替代~"

- @赛博禅修大师 🧘

"每天对着屏幕12小时,特意换了防蓝光木框镜。现在看代码时总有种在竹林写毛笔字的错觉…"

- @非遗研究所小助理 📜

"研究清代《镜史》发现,古人用檀木制镜是为‘以木养神’,这种天人合一理念值得现代设计借鉴!"

- @社畜生存指南 💼

"老板画的饼太大,戴上我的潮流木框镜——不是装酷,是提醒自己保持独立思考!"

🎭

从市井俚语到文化符号,"木头眼镜"的语义嬗变印证着一个真理:真正需要"看透"的,或许不是镜片后的世界,而是我们认知世界的维度与勇气。

- 认知困境:"盲人戴眼镜——假装聪明"8,映射自欺欺人的处世态度;

- 阶層符号:"叫花子戴眼镜——穷讲究"8,戏谑社会身份的错位感;

- 情感隔阂:"眼镜店的交易——各持己见"8,暗喻沟通中的认知壁垒。

🎨【Part 2 | 从古董到潮流:木头眼镜的文艺复兴】

当代设计师从传统中提炼灵感,赋予木头眼镜新生命:

📜**"木头眼镜后面"的文化密码与当代解读**

——从歇后语到潮流符号的奇妙旅程

相关问答

。老鼠钻进风箱里--两头受气